¡Tu carrito está actualmente vacío!

Etiqueta: empatía

-

Mirar la raíz y no el fruto

¿Notaste que, frente al mismo comentario o gesto, un día respondés con calma y otro día reaccionás con enojo? Esto sucede porque no vemos el mundo como es, sino como somos. Nuestra percepción filtra la realidad. La neurociencia lo respalda: los sesgos atencionales y los estados emocionales modulan lo que registramos y cómo reaccionamos.

Esta perspectiva habilita mayor profundidad. Si alguien expresa algo desagradable, suele hablar más de su estado interno que de nosotr@s. Tomarlo menos personal reduce la reactividad y abre espacio a la empatía. Louise Hay planteaba que los pensamientos crean estados internos que se reflejan en el cuerpo y en los vínculos; cultivar un diálogo interno más amable mejora la calidad de nuestras acciones.

Mirar la raíz implica revisar creencias y hábitos. Los Cuatro Acuerdos ofrecen anclajes simples y poderosos:

- Ser impecable con las palabras.

- No tomar nada de forma personal.

- No hacer suposiciones.

- Hacer siempre lo mejor posible, según los recursos de hoy.

Aplicados con constancia, reeducan la atención y bajan el ruido mental.

La práctica es concreta. Una pausa breve para respirar, escribir lo que sentimos o preguntarnos “¿qué necesito ahora?” reajusta el sistema nervioso y amplía la ventana de tolerancia. Desde ahí, las respuestas son más claras y menos reactivas.

Cambiar el fruto empieza por nutrir la raíz.

-

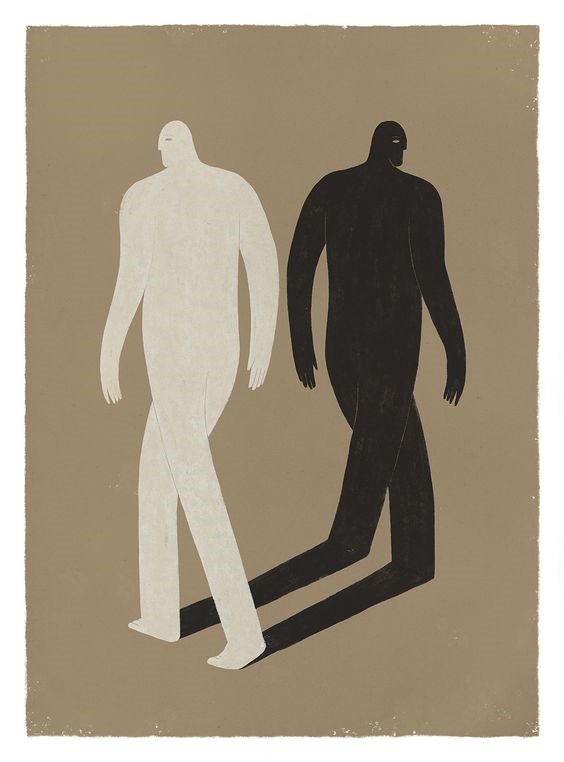

Despolaricémonos

Tú y tu enemigo están de acuerdo en un punto importante…

Charles Eisenstein lo explica de manera muy sencilla; dice que entre enemigos estamos de acuerdo con un fundamento básico: nosotros somos los buenos y los otros son los malos; Y nuestro enemigo piensa lo mismo (ellos tienen la razón, son pensantes, y los otros -o sea nosotros- estamos equivocados y no pensamos). Entre los países esta ha sido la estrategia desde que existe la civilización: convencer a su población de que el otro país es malo, injusto, inhumano, menos que humano, etc., para poder tener unida a las personas, sobre todo en las guerras, y en toda la política. Y es muy peligroso. En el caso de México, ahora los que hemos sido medianamente beneficiarios del sistema hasta hoy, ante la situación del actual gobierno, decimos que las masas están equivocadas, engañadas, ignorantes y sin educación; no tienen capacidad de entender lo que funciona y no en el sistema. Muy independientemente de mis posturas ante las diferentes políticas del actual gobierno, esa designación y condenación al “otro” como inferior e ignorante es sumamente arrogante; y tampoco cierto realmente -solo son perspectivas de la realidad de distintos puntos de vista o experiencias vividas-. La política económica no es ciencia, nadie puede decir con total certeza qué es lo que funciona, ningún sistema actual está funcionando, vivimos en el pleno insostenibilidad y eso es innegable. ¿O me vas a decir que ya íbamos bien? Este mismo discurso que, en este caso, expreso de la situación actual de México, ocurre en lo que hablan de Petro en Colombia, Castillo en Perú, Evo en Bolivia, Boric en Chile; pero también a la derecha así hablan de Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos. Y también de Jesús en Nazaret.

Desde esa conjetura, los que se oponen a estos personajes expresan la opinión que el personaje es un abusivo que aprovecha de la situación y engaña a la población; o sea, a los ignorantes. Les invito a que no lo veamos así. Creo que es mejor y más productivo pensar que estas personas nacieron, o emergieron, desde un contexto. El contexto formó al personaje que el sistema necesitaba para encontrar el equilibrio y corregir males que “business as usual”; o sea, el sistema como venía funcionando, no tenía manera de corregirse. Una disrupción era necesaria, así que el sistema concibe, engendra y da luz a un disruptor. Entonces ¿por qué tenemos los líderes que tenemos? Es un tema interesante de los líderes generados y nacidos del contexto de un pueblo. Hay un argumento que dice que algunos de estos líderes son reaccionarios ante el mal y otros son proactivos en la transformación del contexto, desatorando puntos de empate. Se puede poner los ejemplos de Nelson Mandela y de Mahatma Gandhi, formidables personajes que fueron efectivamente proactivos y desafiantes de los usos y costumbres de la oposición del momento (no hay que olvidar que sí eran oposición). Desafortunadamente hay mucha evidencia que en ninguno de estos dos casos hubo transformación; tal vez se evitó un enfrentamiento armado y sangriente en su momento cuando eso se esperaba, pero al final la estructura de sus sociedades siguió mayormente sin cambio: India está lejos de ser un país no violento y sigue con un alto grado de disparidad y pobreza; y Sudáfrica sigue mostrando una enorme segregación entre blancos ricos y negros pobres. ¿Confirmará que efectivamente aún el líder proactivo no puede cambiar el contexto, la realidad colectiva de la población que lidera? Para mí, parece indicarnos que efectivamente así es; ni el mejor líder puede cambiar la consciencia colectiva de los que lidera, por lo menos no de una forma como una solución rápida -el quick fix- que soñamos.

Un comentario más al respecto: ¿a qué “contexto” refiero cuando digo que el contexto engendra el líder? No quiero apoyar la afirmación de algunos que dice que “los países tienen los líderes, o los gobiernos que merecen porque ellos los escogieron”. Esta aserción lo afirman igual cuando es un sistema democratico u otro sistema, ya que conformarse a otro tipo de sistema es elección de los pobladores, según el supuesto. No estoy de acuerdo -por lo menos no totalmente-, porque actualmente ningún país vive aislado de los demás. El contexto que genera la llegada del líder tiene tanto que ver con factores locales como con influencias externas. Esas influencias externas puede ser tangibles y obvios como invasiones, financiamientos de movimientos políticos o grupos de interés, venta de armas a un grupo u otro, mercados, inversiones, etc., pero también pueden ser influencias “blandas” como la humillación que vivió el pueblo alemán después de la Primera Guerra Mundial (además de la carga financiera), o la humillación del pueblo ruso después de la caída de la Unión Soviética.

La nosotrificación de los líderes

Carlos Lenkersdorf, lingüista que vivió 14 años con los Tojolabales mayas en Chiapas junto con su esposa, nos comenta de la estructura lingüística de los Tojolabales la constante forma de expresarse desde el “nosotros”. En los idiomas occidentales, por lo menos, y mucho más en tiempos modernos, tendemos a siempre hablar desde el “yo”: hice, comí, trabajo, pienso, y los Tojolabales casi siempre hablan desde el “nosotros”: hicimos, comimos, trabajamos, pensamos. Pone el ejemplo del robo de una vaca de una comunidad vecina. En nuestra típica forma de expresarnos en nuestra comunidad preguntaríamos, “¿quién de nosotros robó la vaca?”, y los Tojolabales preguntarían “¿quién de nosotros robamos una vaca?”, mas bien irían directamente a la pregunta “¿por qué robamos una vaca?, ¿que está desequilibrado en nuestra comunidad?”.

Mientras que nosotros buscaríamos el culpable para castigar y cobrarle para seguir sin tener que hacer cambios los demás, ellos estarían indagando cómo sanar las relaciones de la comunidad que causaron el desequilibrio y el robo. ¿Qué tal si preguntáramos sobre la violencia y corrupción y la pobreza desde esta estructura gramatical? ¿Por qué nos estamos matando y violentando? ¿Por qué estamos generando pobreza? Tendríamos que dejar de buscar culpables de los problemas, mirarnos y preguntarnos qué estamos haciendo colectivamente que genera violencia y pobreza.

Lo más importante: no deshumanizar al otro

El cambio de paradigma más importante que podemos promover es dejar de ver el otro como ajeno y, sobre todo, dejar de verlo como menos que uno (menos preparado, menos educado, menos inteligente, menos pensante). Tengamos curiosidad de entender su punto de vista. Busquemos entender al otro más allá de las posiciones políticas, sociales y económicas en la superficie para entender la esencia humana que genera esas posiciones. Estoy seguro de que si tomamos el tiempo de entender, comprender, escuchar y sentir a la otra persona, saldremos con un tercer camino mucho mejor que su camino y de tu camino también…