¡Tu carrito está actualmente vacío!

Etiqueta: justicia social

-

Lo que sucede en Ecuador nos sucede a todos

Cuando se frenan los fondos, se frenan cuidados, becas, medicinas y proyectos en la Amazonía.

Cuando una cuenta se congela, no es solo un número en una pantalla, sino que se detienen traslados médicos, se suspenden talleres educativos, se aplazan compras de insumos y se corta el sostén a familias que dependen de ese flujo. Así viven hoy organizaciones que acompañan a comunidades indígenas en Ecuador.

En un correo a donantes, Bill Twist, co-fundador de Pachamama Alliance, resumió el impacto: “En respuesta a la huelga, el gobierno congeló las cuentas bancarias personales de más de 60 líderes y simpatizantes indígenas, así como las de varias organizaciones ambientales. Entre los afectados están Belén Páez, presidenta de Fundación Pachamama, y Domingo Peas, presidente de la Amazon Sacred Headwaters Alliance (ASHA). La cuenta de Fundación Pachamama en Ecuador también ha sido congelada, afectando directamente a miles de familias amazónicas cuya salud, educación y proyectos de conservación dependen de su apoyo financiero. Pachamama Alliance, junto con otras organizaciones ambientales y de derechos humanos, está tomando medidas para asegurar que los fondos sigan llegando a las familias y a los esfuerzos en territorio, y también apoya acciones legales para resolver la situación.”

Esta es una oportunidad de unirnos más que nunca para coordinar redes, abrir puentes y sostener los proyectos hasta que los fondos vuelvan a fluir.

El origen de esto es el corazón de distinción, en ese lugar interno donde alguien se siente superior a otro y se construye una narrativa de separación y dualidad. No hay un “otro”, somos una sola comunidad habitando el mismo planeta, en el mismo barco. Más que “ayudar”, se trata de cambiar el sueño y despertar al soñador, pasar del paradigma de la separación al de la unidad.

Cada quien puede mirar hacia adentro y preguntarse: ¿en qué gestos me separo de los demás? Desde ahí, elegimos tejer puentes, no jerarquías; comunidad..

Además de sostener la atención y la energía, podemos amplificarla. Si tu comunidad, escuela o red quiere movilizar apoyo, crear una petición pública es una buena puerta de entrada. La plataforma Avaaz permite iniciar campañas ciudadanas: secure.avaaz.org/community_petitions/en/start_a_petition/

Fuentes para conocer más acerca de lo que pasa en Ecuador hoy:

- Cinco Claves para Entender el Paro Nacional

- Mail de Bill Twist

-

La diferencia entre ley universal y derecho natural

¿Hasta dónde llega nuestra libertad?

¿Qué es el derecho natural? ¿En qué se diferencia de las leyes universales? ¿hasta donde debería ser la libertad del ser humano?

En esencia, el derecho natural se presenta como una verdad sencilla y eterna, que no necesita de interpretaciones complicadas ni está sujeta a cambios arbitrarios.

Este derecho natural establece que las libertades del ser humano son todo aquello que no causa daño a otro. Es decir, tu libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Esto nos lleva a considerar muchas cuestiones desde otra perspectiva.

Imaginar una sociedad basada en el derecho natural significa que cada individuo gozaría de sus derechos inherentes desde su nacimiento, independientemente de su posición social o personal. Nadie tendría la autoridad para otorgar o quitar estos derechos, ya que son intrínsecos al ser humano.

En este contexto, la propiedad individual se extendería desde el cuerpo hasta las ideas y el trabajo de una persona y las sociedades se construirían de manera diferente. Los privilegios y leyes impuestas por algunas autoridades se verían como mandatos, no como derechos naturales. Esto nos invita a cuestionar quién tiene el poder para otorgar derechos a otros y cómo esto podría ser contrario a la igualdad fundamental entre todos los seres humanos.

Si volvemos a nuestra raíz, y recordamos que en verdad todos somos uno, entonces respetar al otro, es, a la vez, respetarme a mi. El derecho natural es una verdad universal e inmutable que se deriva de la razón y la rectitud. Al comprenderlo y defenderlo, podemos aspirar a una sociedad en la que se respeten los derechos fundamentales de cada individuo y se evite la imposición de privilegios mediante la fuerza o la violencia, para crear un mundo con verdadera justicia social.

-

Hablemos sobre el impuesto a la pobreza

¿Por qué sale más caro vivir en una población vulnerable?

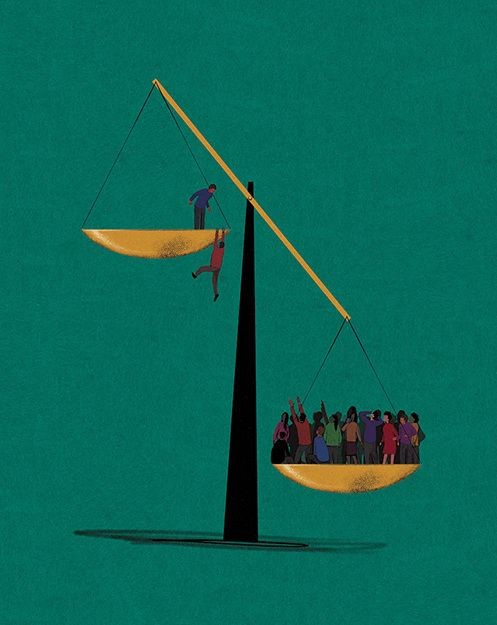

¿Alguna vez escuchaste hablar sobre el impuesto a la pobreza? Este concepto trata de una problemática social que atraviesan los barrios vulnerables hoy en día, y quiere decir que las personas de bajos recursos pagan más que el resto por los mismos bienes y servicios.

Esto genera un círculo vicioso en donde nunca el dinero es suficiente y siempre se está en “falta”.

Te lo ilustramos con un ejemplo: los distribuidores de alimentos no llegan a las villas y/o barrios populares, por lo que aquel que vende comida allí debe trasladarse, en un auto que no tiene conseguir los productos, y eso se ve reflejado en el precio final. En conclusión , el coste por falta de acceso termina en un precio más caro para los habitantes de esta población. El impuesto a la pobreza pasa a ser de un 20% o hasta un 45% más caro que en barrios con mayores recursos.

¿De dónde surge este problema? se debe a la falta de acceso logístico qué hay en la distribución de barrios, junto con el rol de los intermediarios locales y los monopolios.

Desde Bindi nos proponemos repensar estos sistemas que no están funcionando para hallar alternativas que den nuevos resultados. Dejar de segregar a los barrios vulnerables y reconocer que somos todos parte de lo mismo, entonces, ¿cómo podemos trabajar juntxs para que el mundo sea mejor y más justo para todxs?

Visibilizar estas cuestiones nos permite reflexionar y tomar rumbos diferentes con nuestras acciones.

-

El saludo del desconocido

El cúmulo de maltratos, menosprecios y humillaciones genera una dureza y un evidente bloqueo a la empatía, lo cual puede ser la principal dificultad para el desarrollo de un mundo más bonito, sustentable y equitativo.

Uno de mis mayores gustos en el día a día de la vida es hacer cada encuentro con alguien, conocido o desconocido, algo que les pueda alegrar el momento, aunque sea poquito para el resto de su día. Simplemente saludar con una sonrisa y hacer un poquito de conversación puede ser el cambio.

Durante mucho tiempo no pude entender por qué otras personas no tienen ese mismo gusto, y ahora entiendo que el factor de mi propio privilegio también tiene que ver. Me explico: en nuestra sociedad no a todas las personas nos tratan igual. Las mujeres pueden vivir acoso o por lo menos insinuaciones muy desagradables; en esos casos, el ser amable ha dado justificación para algunos hombres. Otras personas por tema de raza o clase, sea de aspecto físico o forma de presentarse, pueden vivir discriminación, menosprecio, abuso, agresión o simplemente la falta de que puedan tener el mismo servicio en una tienda, por ejemplo. Naturalmente, al vivir estos tratos, se presentan ante el mundo de manera defensiva, demandante, exigente e incluso es probable que replique la agresión que vive contra otra persona, o de otra manera aprenden cómo compensar y contrarrestar para defender sus necesidades humanas; es decir; el menosprecio y la discriminación se ha convertido en un camino hacia la no felicidad personal y hacia la segmentación social, que de inmediato no se mira y, sin embargo, se siente.

Dicen que en los primeros años de infancia la niña o niño forma una relación con el mundo que es de una de dos maneras: el mundo es un lugar amigable con el que puedo interactuar de forma abierta y con confianza o el mundo es un lugar en que hay que cuidarse, protegerse del mal prevalente en el mismo. Este trato lo pensamos como resultado de la vivencia en casa: En parte es cierto, pero por raza o clase -aunque la experiencia es que “aquí en casa estás a salvo” (que muchas veces no es cierto)- el mensaje es que “allá afuera hay que aprender a defenderse”. Tal vez la distinción se genera en la infancia, pero el resto de la vida se va reforzando la perspectiva. Así que hay una gran cantidad de personas que se aventuran hacia afuera con el escudo puesto.

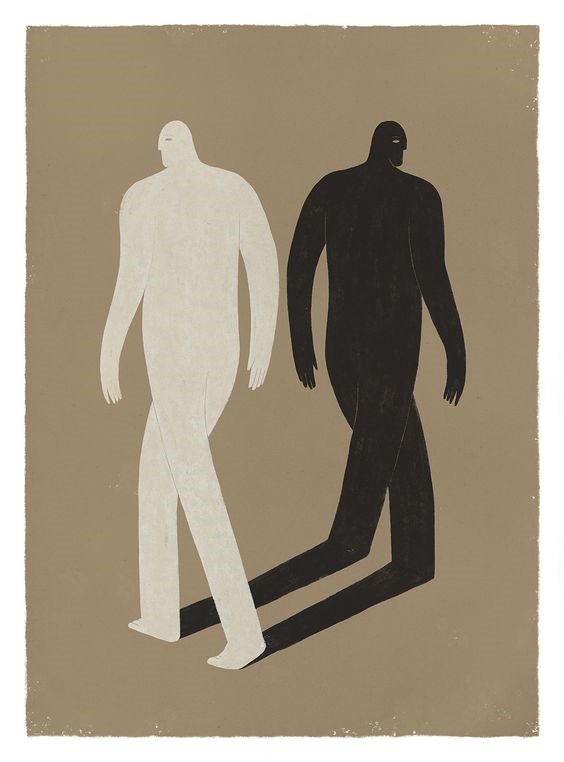

Algo que es más sutil: no todos estos menosprecios necesariamente parecen agresiones; a veces es condescendencia. Todas esas veces que decidimos “para” las personas en lugar de “con” las personas, esas veces que creemos saber mejor que ellos sobre su propio bien; puede ser la historia que hemos escuchado tantas veces cuando alguien le “ayuda” a alguien más y la persona no aprovecha la ayuda o abusa de la ayuda. Esas veces que decimos “malagradecido”. Eduardo Galeano hablaba de la diferencia entre la caridad y la solidaridad: “La caridad es vertical y se práctica de arriba hacia abajo, humilla a quien la recibe…” No creo que nadie agradece la humillación. Tenemos que entender que cuando estamos en nuestra posición de representante de una fundación o asociación o empresa, llevamos ese bagaje que no desaparece tan fácilmente; somos, para muchas personas, parte de “aquellos” que les humillan a través de la ayuda o la supuesta ayuda.

Pero quiero ir un paso más. A veces, de maneras invisibles para nosotros, seguimos siendo aquellos que los humillan; cada vez que decimos hay que “educarlos”, cada vez que pensamos que somos los que sabemos cuál es la solución, que sabemos lo que necesitan saber y hacer.

Además de ver hacia dentro de nosotros observando nuestros prejuicios y puntos de interpretación, también es importante ver lo sistémico y estructural. Damos un ejemplo: “La asistente de mostrador que no quiere dar una cotización por escrito a la indígena de Telixtac”. No es la asistente la mala persona que discrimina, incluso podés argumentar que no es ni el gerente ni la tienda que trata mal a la gente; podemos argumentar fidedignamente que es un sistema que, desde su estructura más elemental, promueve la discriminación y beneficia de ella, y normaliza la violencia desde lo más básico de esta estructura.

Por eso es tan importante lo que dice la activista Angela Davis: “en una sociedad racista (todas las sociedades en el mundo) no es suficiente no ser racista, tenemos que ser antirracistas”, cuando las estadísticas muestran que el racismo no es una cuestión del pasado, que la realidad de la sociedad, el trato y los beneficios que experimentan las personas es drásticamente diferente para unos grupos, clases y razas que para otros. Intentar argumentar que la raza no es un factor actualmente, que “todos pueden salir adelante”, no solamente es una mentira: es una forma de no ver al otro, una anti-empatía que menosprecia su experiencia de vida y genera una barrera que imposibilitaría crear una nueva relación. Como dijo Van Jones, “es rara la persona blanca que tiene la capacidad de abrirse y sentir el dolor de las personas negras; se necesitan personas con una práctica espiritual profunda”.

¿Qué hacer? Lo primero, sencillo -y no a la vez-, es observar nuestros prejuicios y reacciones. Cuando no nos saludan, cuando nos ponen mala cara, cuando nos contestan cortante recordemos de nuestro privilegio y agradecemos nuestra propia resiliencia. Segundo -y eso también lo dice Van Jones-, hay que permitirnos sentir incómodos y estar bien con esa incomodidad; no taparlo, ni justificarlo, solo sentirlo.

¿Pero en lo estructural? ¿Cómo podemos ayudar a crear una nueva estructura social, un nuevo sistema socioeconómico y político que no esté construido y sostenido sobre la discriminación? ¿Cómo señalar y rechazar las manifestaciones constantes de la discriminación? ¿Cómo hacerlo no como una crítica personal a la “persona racista”, sino un desenmascaramiento del sistema que lo genera?

Da un saludo interno y un buen día aparecerá contigo.